Das Kolloquium im Studium ist das Fachgespräch zwischen Prüfer:innen und Studierenden zur Diskussion der Inhalte der Thesis und bildet den Abschluss deines Studiums. Die Student:in stellt zuerst die eigene Arbeit vor. Danach werden die Inhalte anhand von Fragen der Prüfer:innen diskutiert. Insgesamt dauert das Kolloquium zwischen 30 und 60 Minuten.

An dieser Stelle VIELEN DANK an:

Professur an der Brandenburgischen Technischen Universität für Soziologie für die Soziale Arbeit

RA, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Professur an der FOM für Wirtschaftsrecht

Managing Director bei Posterscope Deutschland und Professur an der

FOM für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

Inhaber einer Unternehmensberatung und Professur an der

FOM für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

Alle Professor:innen haben sich jeweils ungefähr 60 Minuten Zeit genommen und Fragen zum Thema Abschlussarbeit und Kolloquium beantwortet. Das ist nicht selbstverständlich und dazu kann ich nur Danke, Danke und noch einmal Danke sagen!

Das habe ich die Professor:innen gefragt:

- Womit kann man seine Professor:in begeistern?

- Was sind wirklich unschöne und vermeidbare Fehler?

- Welche Fehler tauchen immer wieder auf?

- Tipps, wie man sowohl Abschlussarbeit als auch Kolloquium besser machen kann.

… und noch vieles mehr. Die Antworten sind direkt in die Beantwortungen der Fragen eingeflossen. Wenn du also nur Zeit hast, genau einen Beitrag zum Kolloquium zu lesen, dann sollte es dieser sein!

Das Kolloquium

Das Kolloquium ist eine Ergänzung zur Abschlussarbeit und wird als eigener Teil bewertet. Im Kolloquium soll festgestellt werden, ob die Studierende in der Lage ist, die Ergebnisse der Abschlussarbeit, die fachlichen Grundlagen, fachübergreifende Zusammenhänge und außer fachliche Bezüge mündlich sicher und frei zu präsentieren und zu begründen. Des Weiteren soll die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis durch die Studierende eingeschätzt werden.

Was wird beim Kolloquium erwartet?

Prägnante Vorstellung deiner Thesis

- Es wird erwartet, dass du einem sachkundigen Dritten den Inhalt deiner Arbeit so vorstellen kannst, dass er sie versteht und nachvollziehen kann. Und zwar so, als hätte derjenige die Arbeit nicht gelesen.

Das heißt jedoch nicht, dass du das genau so an jeder Stelle tun solltest, aber …

… wenn du im Kolloquium Charts und Grafiken zeigst, dann hast du dich vorab genau darauf vorbereitet und den Kontext aufbereitet. Deine Prüfer:innen hatten diese Chance nicht. Sie wissen vielleicht nicht mehr genau, wie an dieser Stelle die Argumentation auf diese Grafik aufgebaut hatte. Hol deine Prüfer:innen also thematisch ab.

Sachkunde im Thema und Thesis

- Du musst Fragen zum Inhalt deiner Arbeit beantworten. Dabei sind die Fragen in zwei Bereiche aufgeteilt:

Verstehen deiner Arbeit: das heißt, du erklärst auf Nachfrage Zusammenhänge, Formulierungen und die Entscheidungen, die du im Rahmen deiner Abschlussarbeit getroffen hast. Dazu gehört auch die Diskussion deiner methodischen Vorgehensweise, Auswahl von statistischen Tests oder auch deine Expert:innendefinition für die Interviews.

Diskussion der Ergebnisse: Nachdem du deine Abschlussarbeit umfassend dargestellt hast, diskutierst du nun deine Ergebnisse mit den Prüfer:innen. Entweder stellen sie dir Fragen und du musst deine Ergebnisse selbst in Bezug zum Forschungsstand und Nutzen setzen oder bestenfalls entwickelt sich ein offenes Fachgespräch an dieser Stelle. Sei auch auf Einwände vorbereitet.

Prioritäten beim Vorstellen deiner Thesis

- Es wird erwartet, dass du wesentliches von Unwesentlichem trennen kannst. So unscheinbar dieser Satz auch sein mag, er ist wichtig. Wenn du nicht in der Lage bist, dich im Kolloquium auf das Wesentliche zu fokussieren, wird die Note nicht gut ausfallen und potenziell auch Auswirkungen auf die finale Note der Abschlussarbeit haben.

Falls du diese Seite direkt unterstützen möchtest (ich würde mich freuen!), dann kannst du das über meine Buy me a coffee - Seite machen!

Wie läuft ein Kolloquium ab?

Das Kolloquium besteht gewöhnlich aus einer Präsentation der Abschlussarbeit und der Diskussion mit den Prüfer:innen. Bei einigen Fachhochschulen, insbesondere berufsbegleitenden und dualen Studiengängen) wird ein Theorie-Praxis-Transfer vorangestellt. In der Präsentation, der kürzere Teil des Kolloquiums, stellst du deine Arbeit und Ergebnisse vor. In der Diskussion stellen dir die Prüfer:innen Fragen dann zu deiner Arbeit. Der Transfer Bericht stellt Bezug zwischen den Studiumsinhalten und deinem Arbeitsbereich her.

Bestandteile des Kolloquiums

- Theorie-Praxis-Transfer oder Transfer-Bericht (berufsbegleitende und duale Studiengänge)

- Präsentation (eventuell andere Vortragsform möglich)

- Diskussion

Vor dem Kolloquium hat es bereits eine Absprache der Prüfer:innen bezüglich des Bestehens der Abschlussarbeit und des Notenrahmens gegeben. Bis zum Zeitpunkt des Kolloquiums waren die Noten für deine Abschlussarbeit jedoch noch nicht final festgelegt, sondern von jeder Prüfer:in für sich als „Notenregion“ vermerkt.

Die Prüfer:innen werden dich daher nach der Diskussion bitten, den Raum zu verlassen, um die finalen Noten für deine Abschlussarbeit und das Kolloquium zu besprechen.

Danach wirst du hereingebeten und dir werden beide Noten verkündet. Damit hast du dein Kolloquium und auch dein Studium erfolgreich abgeschlossen. Deine Urkunde bekommst du jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Dauer des Kolloquiums

Das Kolloquium für Bachelor und Master-Studierende ist im Grunde gleich aufgebaut. Unterschiede sind in der Länge der einzelnen Bestandteile zu finden und in der Tiefe der Diskussionsebene. Beim Master-Kolloquium wird ein höherer Stellenwert auf die fachliche Diskussion der Ergebnisse gelegt. Die Bachelor-Prüfung im Allgemeinen ist eher der Beweis, dass die Studierende in der Lage ist, wissenschaftlich korrekt zu arbeiten.

Bachelor

- Gesamtdauer zwischen 30 und 45 Minuten

- (15 min. Prüfung Transfer-Assessment)

- ca. 10-15 min. eigene Präsentation der Arbeit

- ca. 15 min. Diskussion der Ergebnisse

Master

- Gesamtdauer zwischen 45 und 60 Minuten

- (15 min. Prüfung Transfer-Assessment)

- ca. 20 min. eigene Präsentation der Arbeit

- ca. 30 min. Diskussion der Ergebnisse

Die genaue Aufteilung von Präsentation und Diskussion ist häufig nicht festgelegt, da dies auch sehr von den Wünschen der Prüfer:innen und der abgegebenen Arbeit abhängt. Daher wird normalerweise eine maximale Gesamtlänge des Kolloquiums in der Prüfungsordnung vorgegeben.

Präsentation als Baustein zur Vorstellung der Abschlussarbeit: Die Abschlussarbeit wird den Prüfer:innen im Rahmen des Kolloquiums häufig in Form einer Präsentation vorgestellt. Zwingend vorgeschrieben ist dies jedoch nicht in jeder Prüfungsordnung.

Falls du auf den letzten Metern noch einen Ratgeber für den Abschluss des Studiums brauchst, hilft dir dieses Ratgeber-Review!

Informationen zu Deinem Kolloquium

Die Informationen sowohl zu den Rahmenbedingungen deiner Abschlussarbeit als auch zum Kolloquium findest du in der Prüfungsordnung zu deinem Studiengang. Häufig sind die Informationen direkt online abrufbar.

Bei der Fernuni Hagen findest du die Prüfungsordnungen im jeweiligen Download-Bereich der einzelnen Fakultäten. Dieser ist sogar ohne Log-in erreichbar. Teils wird nach Studiengang sortiert, wie zum Beispiel beim B.Sc. Psychologie. Die juristische Fakultät hingegen hat eine Übersichtsseite für die Prüfungsordnungen.

Bei der FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management kannst du hingegen nur über den geschützten Log-in-Bereich Online-Campus auf die Rahmenprüfungsordnungen zugreifen. Unter Prüfungen > Studienbuch werden unter deinem Studiengang alle relevanten Prüfungsordnungen und Informationen aufgelistet.

Anforderungen der Prüfer:innen

Eventuell haben deine Prüfer:innen besondere Anforderungen an die Durchführung deines Kolloquiums. Zum Beispiel war die Anforderung meines Zweitprüfers beim LL.M. Unternehmensrecht, Mergers & Acquisitions, dass die Präsentation zwischen 5 und 7 Folien liegen sollte.

Daher solltest du auf jeden Fall frühzeitig bei beiden Prüfer:innen anfragen, ob sie bestimmte Wünsche bezüglich des Kolloquiums haben. Sowohl in Bezug auf die Vorstellungsart, die zeitlichen Vorgaben als auch potenzielle Begrenzungen von Folienseiten.

Änderungen der Prüfungsordnung

Unter Umständen kann eine Prüfungsordnung aufgrund veränderter Umstände (Corona) verändert werden. Oder es wird eine zusätzliche Prüfungsordnung für diesen Zeitraum hinzugefügt. Kontrolliere daher frühzeitig, am besten vor Beginn der Thesis und erneut kurz nach Abgabe der Thesis, ob eine neuere Variante deiner Prüfungsordnung vorliegt. Sollte sich etwas geändert haben, sprich mit deiner Betreuer:in.

Das eigentliche Kolloquium – die Diskussion

In der Diskussion werden Teile deiner Arbeit näher besprochen. Dazu werden dir Fragen gestellt, die du beantworten können solltest. Dabei wird zwar vornehmlich der Kern deiner Arbeit, deine Forschung und deine Ergebnisse näher hinterfragt, aber es können auch Fragen zu Theorie und Methode kommen.

Ziel der Diskussion ist es, festzustellen, wie weit du das Thema durchdrungen hast. Dabei wird auch beurteilt, wie passend deine Forschungsmethode zur Forschungsfrage und -thema war. Konntest du dein Thema in den theoretischen Rahmen oder spezifische Modelle korrekt einordnen (schriftlich ist eine Sache – das Kolloquium zeigt, ob du es wirklich verstanden hast).

Zusätzlich soll im besten Fall die Diskussion ein Gespräch unter Expert:innen sein. Das heißt, die Prüfer:innen bringen vielleicht auch Wissen mit, was über deine Arbeit hinausgeht und halten deine Arbeit dagegen.

Das kannst du übrigens auch als Mindmap machen, wenn du dir die einzelnen Punkte so besser merken kannst.

Fragen im Kolloquium

Je nach Fachbereich gibt es für jede Abschlussarbeit unterschiedliche Betrachtungsweisen und entsprechend unterschiedliche Fragen. Ich habe dir hier eine Auswahl dargestellt, die es dir ermöglichen sollte, die Fragen auf dein Themengebiet anzuwenden.

- Wie sind Sie auf das Thema gekommen?

- Inwiefern ist das Thema heute relevant?

- Welche Theorien und Modelle gibt es zu dem Thema?

- Wie wird die Forschungslücke in der Literatur beschrieben?

- Warum war ihre Methode besser als andere Methoden, um die Forschungsfrage zu beantworten?

- Wie begründen sie die Eingrenzung des Themas?

- Welchen Mehrwert bietet die Arbeit für die Fachwelt?

- Wie unterscheiden sich Bereiche A, B, C in ihrer Arbeit?

- Wie könnte ein Anwendungsbeispiel ihrer Arbeit in der Praxis aussehen?

- Warum sind sie nicht zu Ergebnis XY gekommen?

- Sie haben folgende Punkte in ihrer Arbeit nicht beachtet. Warum?

- War die von ihnen gewählte Forschungsmethode im Nachhinein betrachtet die beste Wahl?

Ja, einige Fragen davon sind knackig und unbequem. Genau deswegen stehen sie hier, damit du dich drauf vorbereiten kannst.

Zeit zwischen Thesis und Kolloquium

Direkt nach Abgabe der Thesis fragt man sich meist: „Ok, wie lange dauert es jetzt bis zum Kolloquium?“ Und es ist auch vollkommen normal, dass du wissen möchtest, ob du nun dein Studium und auch deine Arbeit bestanden hast oder nicht.

Je nach Prüfer:in können sich jedoch diese Zeiten massiv unterscheiden. Von einer Woche bis Monate Korrekturzeit geht da quasi alles. Meist gibt es zwar grobe Rahmenbedingungen (Prüfungsordnung), aber auch diese werden nicht immer eingehalten.

Solange dein:e Prüfer:in diese Zeiten nicht massiv (Monate) überzieht, würde ich auch davon absehen, nachzufragen. Jemandem auf die Füße zu treten, der für die Benotung deiner Thesis zuständig ist, ist vermutlich nicht so gut.

Einladung zum Kolloquium = bestanden?

In vielen Prüfungsordnungen ist die Bewertung der Arbeit mit „mindestens ausreichend“ Voraussetzung für die Zulassung zum Kolloquium. Jedoch gibt es Prüfungsordnungen, in denen das Kolloquium Teil der Abschlussarbeit ist und bei entsprechender Note zum Nichtbestehen des Kolloquiums UND der Arbeit führen kann.

Das liegt an unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen für die Abschlussarbeit und unterschiedlichen Voraussetzungen für die Zulassung zum Kolloquium. Die finale Antwort findet sich in deiner jeweiligen Prüfungsordnung.

ABER: Wenn die Arbeit definitiv nicht bestanden ist, dann macht auch ein Kolloquium keinen Sinn mehr. Da würdest du dann nicht eingeladen werden. Also muss vorher wenigstens die Möglichkeit einer 4.0 insgesamt bestanden haben.

Prof – Insight zur 4.0 in der Thesis

Wenn die Vorleistungen in Richtung 4.0 tendieren, besprechen sich die Prüfer in der Regel vorher und der Erstprüfer nimmt mit dem Kandidaten/-in Kontakt auf, nennt die Misere beim Namen und empfiehlt noch mal zu schreiben (die Prüfer lassen einen dann durchfallen, sodass man noch mal ran kann). Mit einer 4,0 kann man im Arbeitsmarkt schließlich nichts anfangen.

Wir müssen objektiv bewerten. Aber wir bemühen uns auf der menschlichen und rechtlich zulässigen Ebene um Schadensbegrenzung.

Prof. Dr. Wolfram Wirbelauer

FOM Frankfurt

Kann man durch das Kolloquium fallen?

Ja!

Allerdings ist das selten und es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum das passieren könnte:

- Du hast einen kompletten Blackout und bekommst keinen einzigen Ton heraus (sehr selten, aber passiert).

- Du bist zu schlecht vorbereitet: Du trägst deine Arbeit von Pontius zu Pilates vor, lässt kein unwichtiges Fitzelchen aus, dafür lässt du das Wichtige aus, überziehst die vorgegebene Zeit und am Ende kannst du keine einzige Frage beantworten.

- …. im Kolloquium durchfallen ist wirklich selten …

Tipps gegen Blackout im Kolloquium

Der Grund für einen Blackout ist meist Nervosität. Du bist in einer besonderen Situation, sollst vor zwei oder mehr Menschen sprechen und es steht auch noch etwas auf dem Spiel für dich. Nicht unbedingt eine entspannende Vorstellung.

Frag deine Prüfer:in, ob du eine Extra-Folie vorn einfügen darfst, mit Daten von dir und einem Foto. Du könntest das damit begründen, dass die Zweitprüfer:in dich nicht kennt. Dann stellst du dich vor: Wer bist du, was machst du, was hast du gelernt, seit wann studierst du mit welchem Schwerpunkt.

Das soll natürlich nicht ausufern. Maximal zwei Minuten solltest du damit verbringen. Am Ende nimmt es dir aber den Druck, vor deinen Prüfer:innen zu stehen und nichts sagen zu können. Und dann redest du einfach weiter und stellst deine Arbeit vor.

Kolloquium nicht bestanden - und nun?

Du kannst das Kolloquium genau einmal wiederholen. Das heißt, es wird ein neuer Termin für das zweite Kolloquium festgelegt. An diesem Termin wird das Kolloquium komplett mit allen Bestandteilen wiederholt.

Bestehst du auch das zweite Kolloquium nicht, so gilt die gesamte Abschlussarbeit als nicht bestanden. Du musst also mit einem neuen Thema noch einmal von vorn anfangen. Aber Achtung: auch die Abschlussarbeit kannst du nur einmal wiederholen. Insgesamt hast du also zwei Versuche für die Abschlussarbeit und somit vier für die Kolloquien.

Frage nach Feedback!

Auch wenn es unangenehm ist. Besonders nach einem nicht bestandenen Kolloquium solltest du deine Prüfer:innen um detailliertes Feedback bitten, damit du dich besser vorbereiten kannst.

Präsentation im Kolloquium

Länge der Präsentation

Wichtigste Prämisse sind die Vorgaben aus deiner Rahmenprüfungsordnung und die Wünsche deiner Prüfer:innen. Sie sollten immer deine erste Anlaufstelle sein.

Ansonsten sind ca. 7-10 Inhaltsfolien eine grobe Richtung. Wobei 10 Inhaltsfolien wirklich schon das absolute Maximum sind. Du solltest dich eher kürzer fassen als zu lang. Schließlich sollst du im Kolloquium zeigen, dass du Prioritäten setzen kannst. Also stelle dir immer die Frage: Ist der Inhalt, den ich jetzt darstellen möchte, wirklich relevant für das Ergebnis?

Prof – Insight zur Länge der Präsentation

10 bis 12 Minuten, auf den Punkt, die Highlights der Arbeit.

Prof. Dr. Stephan Arens

FOM Frankfurt

Inhaltlicher Aufbau der Präsentation

Beim Aufbau deiner Präsentation solltest du dich an den Aufbau deiner Abschlussarbeit halten.

Im Detail kann das wie folgt aussehen:

- Einleitung:

- Wie bist du auf das Thema gekommen?

- Warum ist es relevant?

- Was ist das Ziel deiner Arbeit?

- Kurze Darstellung der Theorie:

- Welches Thema hast du dir angeschaut?

- Welche Eingrenzungen hast du vorgenommen und warum?

- Methode:

- Wie bist du vorgegangen?

- Warum bist du so vorgegangen? (wichtig)

- Welche Daten hast du wie erhoben?

- Wie hast du die Daten analysiert?

Prof – Insights zu den Inhalten

Was sind meine Ergebnisse?

Was war mein Problem?

Was war meine Frage?

Zu welchem Ergebnis bin ich gekommen?

Prof. Dr. Stephan Arens

FOM Frankfurt

Man führt in den 20 Minuten, die man zum präsentieren hat, die Zuhörer durch die Arbeit

durch und erklärt:

Das wollte ich,

dazu habe ich geforscht,

so bin ich methodisch vorgegangen,

das ist herausgekommen,

so ordne ich meine Ergebnisse ein.

Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler

FOM Hannover

- Stelle deine wichtigsten Ergebnisse vor:

- Was waren deine Kernergebnisse?

- Welche Ergebnisse hättest du so nicht erwartet?

- Du hast im Rahmen deiner Forschung ein Modell oder eine neue Theorie entwickelt? Gib dieser mehr Raum, um sie zu erläutern und in Bezug zum Forschungsstand und deiner Vorgehensweise zu stellen.

- Fazit und kritische Würdigung

- Fasse deine Arbeit und deine Erkenntnisse kurz in einem Fazit zusammen.

- Bewerte dein eigenes Vorgehen. Wo lagen Fehler in deiner Vorgehensweise? Was hättest du besser machen können?

- Wo ist dieser Forschungsansatz nicht weit genug gegangen? Wie sollte die weitere Forschung aussehen? Welche Lücken sind zu schließen?

Weitere Bestandteile der Präsentation, bei denen es eventuell Vorgaben deiner Hochschule gibt:

- Deckblatt mit allen wichtigen Daten zu dir und deiner Arbeit.

- Agenda

- Quellenverzeichnis

Prof – Insight zur kritischen Würdigung

„Ich sehe (als Prüfling), die Arbeit ist an den und den Punkten nicht perfekt, weil ich nicht die Zeit hatte oder es irgendein Problem gab“, und es als Resultat methodisch Diskussionspunkte gibt. Wenn man das anspricht, hat man immer schon die Sympathie der anderen.

Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler

FOM Hannover

Quellen bei der Präsentation im Kolloquium

Das kommt darauf an. Rein theoretisch geht es sowohl mit als auch ohne Quellenangaben. Primär kommt es auf die Wünsche deiner Prüfer:innen an. Folgende Dinge solltest du daher vorab überprüfen:

- Gibt es Angaben zu den Quellenangaben in deiner Prüfungsordnung oder bei den Formalia-Vorgaben?

- Frage deine Erstprüfer:in, ob du in der Präsentation ein Literaturverzeichnis anlegen sollst.

Im Zweifelsfall: immer mit Quellenangaben!

Tipps für die Quellenangaben:

- Halte dich bei der Optik an die Vorgaben für das Literaturverzeichnis deiner Abschlussarbeit.

- Beziehe dich nur auf Quellen, die du bereits in der Abschlussarbeit genutzt hast.

- Ausnahme: Wenn sich zwischen Abgabe deiner Arbeit und dem Kolloquium wesentliche Grundlagen zu deinem Thema geändert haben. Etwa neue Gesetzgebung bei einer juristischen Arbeit. In diesem Fall musst du die neue Quelle sogar nutzen und angeben.

- Wenn du Quellen angibst, dann benenne auch Grafiken inklusive Titel und Quellenangabe unter der Grafik.

- Du hast eine Folienbegrenzung: Frag, ob die Folie für das Literaturverzeichnis mitzählt. Wird es mit Sicherheit, aber so weist du die Prüfer:innen darauf hin und bekommst eventuell eine weitere Folie zugesprochen.

Aussehen der Folien beim Kolloquium

Klar, einfach und deutlich. Es muss auf den ersten Blick erkennbar sein, was die einzelnen Folien aussagen. Weder Datenfriedhöfe noch von oben bis unten mit Text vollgepackte Folien sind im Kolloquium hilfreich.

- Es hält dich davon ab, frei zu sprechen. Du würdest dich vermutlich häufiger umdrehen, um zu schauen, ob du auch an alles gedacht hast.

- Vollgepackte Folien zeigen deinen Prüfer:innen, dass du nicht in der Lage gewesen bist, das essenziell Wichtige für diese Situation aufzubereiten.

Stelle dir stattdessen folgende Fragen:

- Welches sind die Kerngrafiken, die das Ergebnis deiner Arbeit am besten repräsentieren?

- Wenn du deine Arbeit nur in Bildern darstellen dürftest, welche wären das?

- Was waren überraschende Ergebnisse und wie kannst du sie am besten darstellen?

Natürlich darfst du auch Text verwenden, gehe damit aber lieber sparsamer um als zu verschwenderisch.

🔥 TIPPS für den Text und Auflockerung der Folien:

- Verwende nur eine serifenfreie Schriftart (ohne Fähnchen am Ende der Buchstaben)

- Schriftgrößenminimum für Text 14, Überschriften 20

- keine Textfelder mit mehr als drei Zeilen

- Icons findest du auf flaticon.com. Einzelne Icons kannst du kostenfrei herunterladen. Beschränke dich dabei aber auf black, outline und fill. Eventuell noch hand drawn.

- Wie sollte deine Präsentation beim Kolloquium nicht aussehen?

Fangen wir an mit dem, was du auf keinen Fall machen solltest:

- eine Prezi

- wilde Folienübergänge mit ein- und ausfliegenden Folien

- Bilder- oder Schrift-Animationen

Du weißt nicht, was eine Prezi ist? Gib Prezi und Kolloquium bei Google ein und du wirst viele tolle Foliensätze finden. Leider steht nicht dabei, wie die Prüfer:innen das fanden. Einhellige Meinung der für diesen Beitrag befragten Professor:innen: Nein, die Folien müssen klar und einfach strukturiert sein. Bei Frau Prof. Dr. Behrensen gibt es zum Beispiel gar keine Präsentationen, sondern nur das kollegiale Gespräch zwischen Prüfling und Prüferin. Zur Unterstützung gibt es maximal ein Handout.

Warum? Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei deiner Abschlussarbeit. Es geht nicht darum, dass die Präsentation besonders „hübsch“ ist, sondern dass sie erstens formal richtig ist und zweitens der Inhalt richtig dargestellt ist.

Worauf du noch achten solltest bei deiner Präsentation:

- Keine vollflächigen Bildhintergründe

- von bunten Standardlayouts von Powerpoint

Exkurs zu PowerPoint – so bitte nicht!

5 Jahre lang durfte ich selbst PowerPoints in der Commerzbank AG zur Vorlage vor dem Vorstand basteln. Vorstellen von Projekten (Bitte gib mir möglichst viel Geld, damit das Projekt durchstarten kann.) oder von Projektergebnissen (Das haben wir mit dem Geld gemacht – ist super geworden. Bitte gib mir mehr Geld). Für den Projektjob musste ich mich mit einer PowerPoint-Präsentation bewerben zum Thema „warum bin ich die Richtige für den Job“. Mein Kenntnisstand zu PowerPoint damals: Wenig bis nicht vorhanden.

Was habe ich geliefert?

Folienübergänge, nacheinander aufpoppende Texte und Symbole. Die Folien waren nicht überladen, sie waren auch keine Textfriedhöfe. Aber insgesamt war die Präsentation nicht besonders gut. Ich konnte PowerPoint ja auch noch nicht. Woher sollte es auch kommen?

Dafür aber fancy Folienübergänge und poppende Textanimationen. Super Idee.

Ich habe den Job zwar bekommen, aber definitiv nicht für meine PowerPoint Kenntnisse. Das wurde mir dann beigebracht. So gut, dass ich am Ende immer die Endkontrolle übernehmen durfte, bevor irgendwelche Foliensätze aus dem Projekt an den Vorstand gegangen sind.

Und was möchte der Vorstand sehen?

Zahlen, Daten, Fakten. Sie wollen Folien sehen, die klar und deutlich zeigen, worum es geht. Ohne Klimbim.

Stell dir vor, du hast genau 5 Minuten Zeit und 10 Folienseiten, um ein 50 Mio. EUR Projekt vorzustellen. Und du bist mit deiner Präsentation eine von 15 anderen, die auch gut sind. Sie muss formell also perfekt sein, sonst wird der Inhalt gar nicht weiter beachtet. Denn wenn man die Formalia schon nicht korrekt hinbekommt, wie soll das dann mit dem Projekt laufen …

Deine Prüfer:innen im Kolloquium kannst du mit dem Vorstand der Commerzbank AG gleichsetzen. Auch sie möchten eine klare Vermittlung von Daten und Inhalten. Einfach, verständlich und sofort zu erfassen! Wenn du eine blinkende und blitzende Präsentation vorlegst und eine Abschlussarbeit, die keine 1,0 ist, dann denken sich die Prüfer:innen: Prioritäten falsch gesetzt. Die Studierende:r hätte sich mal besser auf den Inhalt konzentrieren sollen.

Daher meine Bitte an dich:

FINGER WEG von all dem fancy ****. Darauf kommt es nicht an.

EINE Ausnahme gibt es möglicherweise: Du studierst Mediendesign und die Vorgabe deiner Prüfer:innen ist: Erstelle eine möglichst ausgefallene Präsentation mit allem Drum und Dran. Dann dürftest du auch wieder zu Prezi greifen.

Theorie-Praxis-Transfer

Was ist ein Transfer-Bericht?

Transfer-Bericht, Transfer-Assessment und Theorie-Praxis-Transfer sind zusätzliche Prüfungsbestandteile, die vornehmlich berufsbegleitenden und dualen Studiengängen vorbehalten sind. Durch diese Transfer-Berichte soll festgestellt werden, inwieweit die Studierenden die im Studium erlernten Inhalte mit ihrer beruflichen Praxis verknüpfen und ihre Kompetenzen ausweiten konnten. Manche Hochschule lassen ein berufliches Projekt über das ganze Studium hinweg laufen, um einen dauerhaften Transfer sicherzustellen.

Für das Transfer-Assessment im Kolloquium bei der FOM wurden sowohl im Bachelor als auch im Master 15 Minuten Prüfungszeit festgelegt. Aus eigener Erfahrung und auch Erfahrungen von Kommiliton:innen konnte ich jedoch herauslesen, dass dieser Prüfungsteil meist deutlich kürzer ausfällt. Schließlich sind die Prüfer:innen auch mehr an den Ergebnissen deiner Abschlussarbeit interessiert als an dem Transfer.

Inhalte für deine Präsentation:

- Stelle Inhalte aus deinem Studium dar, die dir im Arbeitsleben hilfreich waren.

- Führe die einzelnen Module auf, inklusive der Themen, auf die du dich beziehen möchtest.

- Nenne hierzu direkte Transfer-Beispiele aus deinem Berufsalltag anhand von Oberbegriffen.

- Falls dir deine Hochschule einen Abgleich der Kompetenzen zur Verfügung stellt, könntest du eine Vorher-Nachher-Evaluation vornehmen.

Prof – Insight zum Inhalt des Theorie-Praxis-Transfers

Je kürzer, desto besser. Es geht darum, wie man das Studium fand. Man sollte nicht motzen. Aber man sollte auch eine kritische Distanz zu seinem Studium haben: „Folgendes hat mir in meiner konkreten Arbeitssituation etwas gebracht, folgendes hat mir nichts gebracht.“

Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler

FOM Hannover

Mündliche Inhalte für den Bericht:

- Bewerte dein Studium ehrlich. Wie fandest du das Studium?

- Wahre dabei eine kritische Distanz zum Studium.

Die Professor:innen sind daran interessiert zu wissen, inwieweit sich das Studium am beruflichen Alltag ihrer Studierenden orientiert. Die Inhalte können nur verbessert werden, wenn die Hochschule darüber Bescheid weiß. Denke aber daran, dass du mit deinen Prüfer:innen sprichst und nicht mit Kommiliton:innen, also nicht motzen.

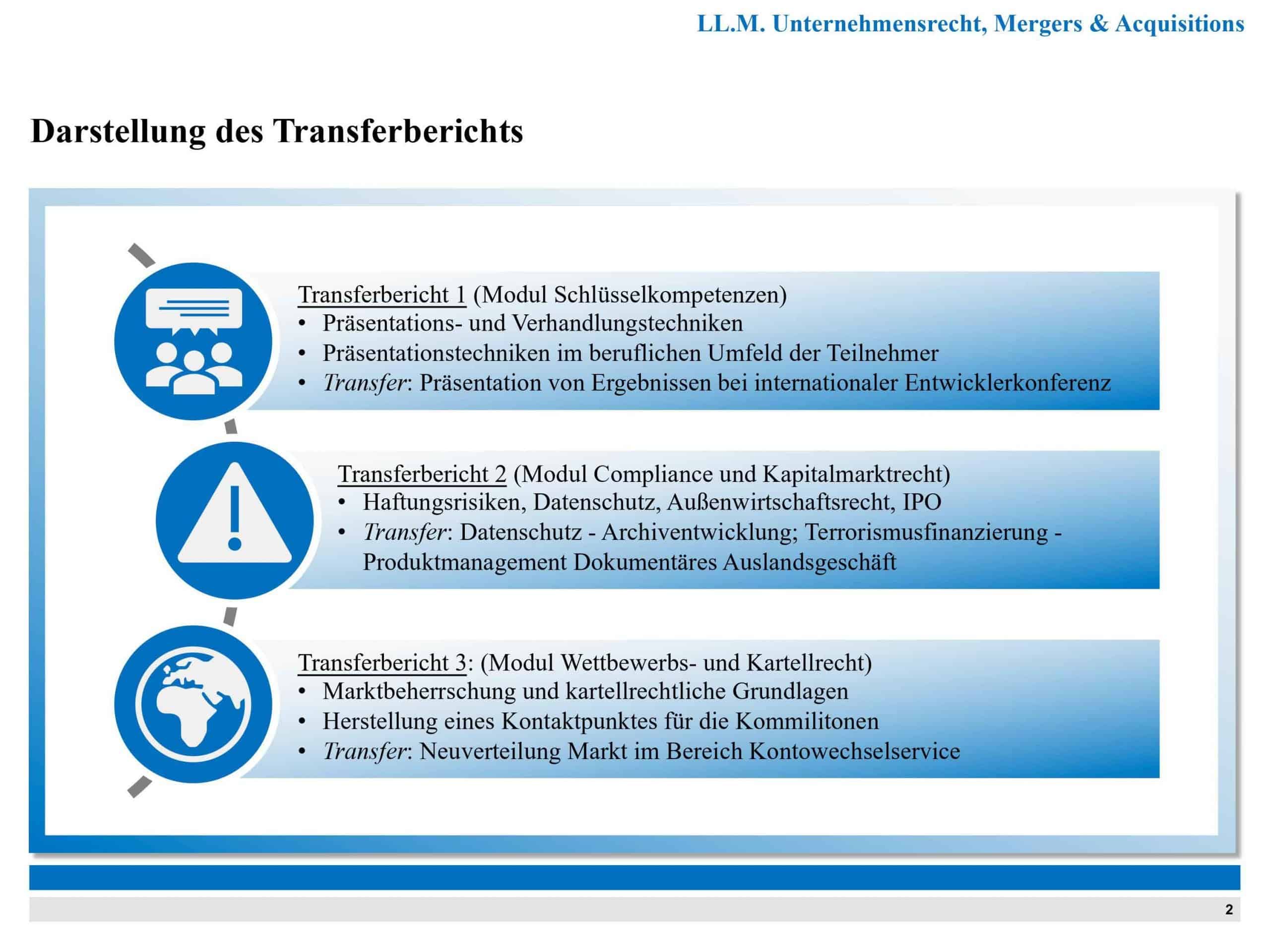

Beispiel für einen FOM-Transferbericht

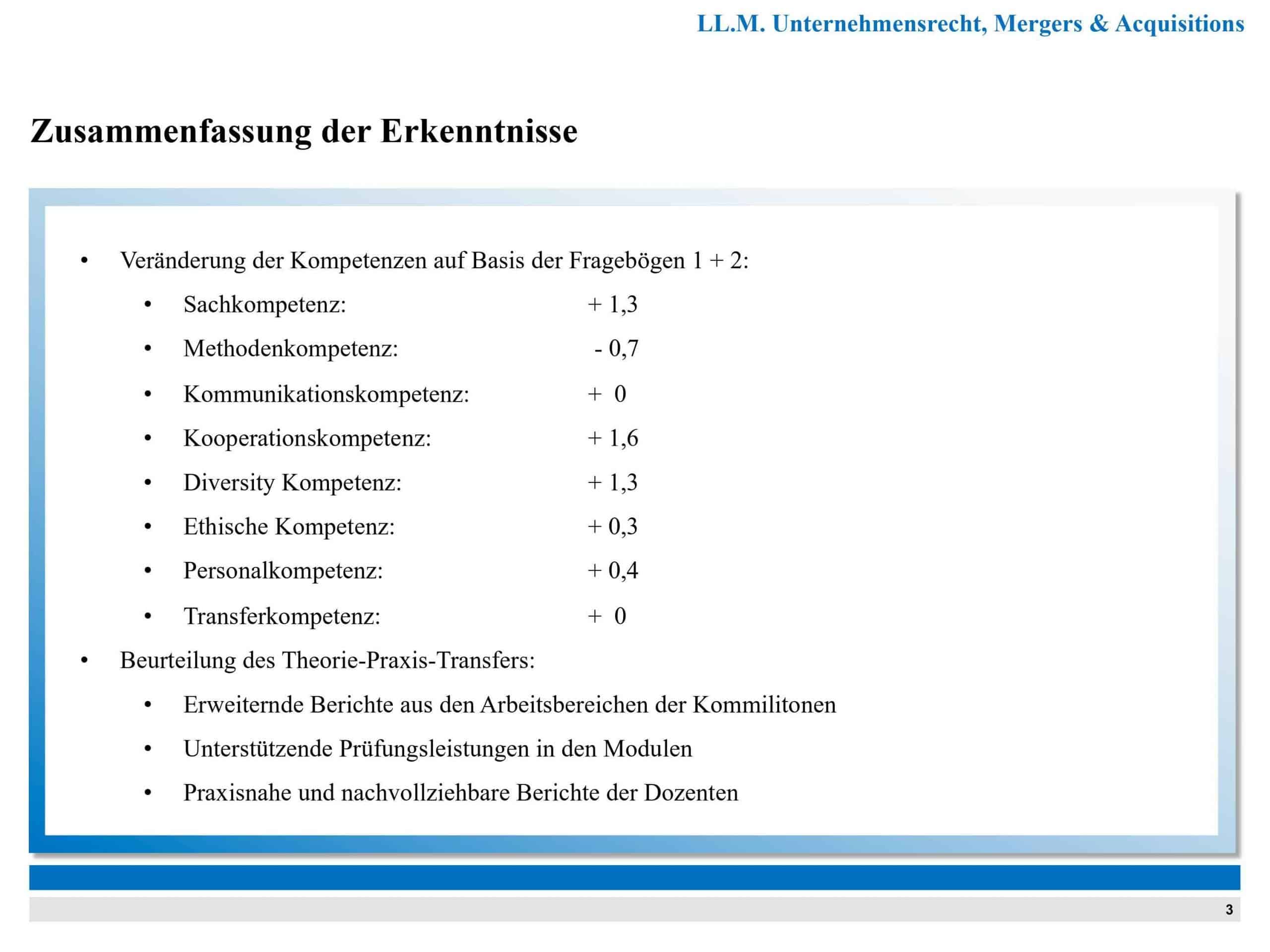

Original-Präsentation zu meinem Transfer-Assessment im LL.M. Unternehmensrecht, Mergers & Acquisitions

Bei der FOM müssen über drei Semester Transferberichte zu jeweils einem Modul geschrieben werden. Der Umfang liegt bei 1000-1200 Worten. Zu diesen Modulen sollst du im Kolloquium dann deine Erkenntnisse präsentieren. In meinem Fall habe ich versucht, den Bericht pro Modul jeweils in drei Teile zu strukturieren.

Struktur des Berichts im Master of Laws:

- Welcher Inhalt des Moduls war besonders hilfreich?

- Inwieweit konnte ich in diesem Bereich von den Kompetenzen meiner Kommiliton:innen profitieren oder umgekehrt?

- Der eigentliche Transfer: Inwieweit konnte ich das im Studium gelernte aktiv im Berufsalltag einsetzen?

Des Weiteren wird das Studium noch mit einer Selbsteinschätzung der Kompetenzen begleitet. Dafür füllst du am Anfang und am Ende des Studiums einen Fragebogen mit Einschätzungen deiner Kompetenzen auf unterschiedlichen Gebieten.

Dummerweise waren die Einstufungen bei der Einstiegsbewertung andere. (Bewerten sie ihre Kompetenz auf diesem Gebiet auf einer Skala 1-5.) In der Endaufnahme wurde dann gefragt, ob man sich verbessert hat oder nicht – (auch 1-5.) Das sind jedoch Äpfel und Birnen und dürfte eigentlich nicht verglichen werden. Daher kam bei Methodenkompetenz auch -0,7 raus. Bitte diesen Teil nicht nachmachen.

Informiere dich vorher, in welchen Bereichen deine Prüfer:innen beruflich tätig sind. Schau noch einmal durch deine Unterlagen. Welche deiner beruflichen Aspekte könnten besonders spannend für die Prüfer:innen sein, weil sie genau in diesem Bereich arbeiten? Oder umgekehrt, was schätzt du als spannendes Thema ein, von welchem deine Prüfer:innen noch nie gehört haben? Versuche, diese Besonderheit hervorzuheben.

🔥 TIPPS für die optimale Vorbereitung

Persönliche Vorbereitung

- Entscheide dich frühzeitig für einen passenden Kleidungsstil. Eventuell gibt es hierzu auch Vorgaben deiner Hochschule. Suche dir die Kleidungsstücke raus, in denen du dich wohlfühlst, die aber auf die Anforderung passen. Business Casual oder Smart Casual.

- Übe den Vortrag mehrmals. Gerne auch vor Freund:innen. Und natürlich inklusive der eigenen Vorstellung. Versuche mit jedem Mal etwas freier zu sprechen.

- Nimm dir Zeit beim Üben. 20 Minuten sind schneller vorbei als gedacht.

- Elevator Pitch – versuche den Inhalt deiner Arbeit in 60 bis 90 Sekunden zusammenzufassen. Und zwar so, dass es deine Zuhörer begeistert. Das ist nur für dich privat und das Üben vor anderen. Es schärft die Fokussierung auf den Kern deiner Arbeit und verhindert das „Drumherum-Gerede“.

- Versuche Selbstbewusstsein und Fachkompetenz auszustrahlen.

Fachliche Vorbereitung auf das Kolloquium

Die fachliche Vorbereitung ist der wichtigste Punkt der Vorbereitung. Einmal eben die Arbeit lesen und hingehen reicht leider nicht. Dann wirst du an den Nachfragen deiner Prüfer:innen scheitern.

Prof – Insight zur Fokussierung und dem Einstieg

Ein großer Tipp: man sollte für sich immer einen Elevator Pitch machen. Überlegen Sie sich in 30 Sekunden: Was ist die Essenz meiner Arbeit? Wenn ich das weiß und wenn ich meine Arbeit noch einmal auffächere für eine Präsentation, dann kann so viel nicht schiefgehen.

Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler

FOM Hannover

- Schau dir die wichtigsten Journals noch einmal an – was waren die Argumente und Ergebnisse?

- Lies die eigene Arbeit komplett – was war deine Argumentationskette in den einzelnen Bereichen?

- Was sind die Theorien und Modelle, die Grundlage deiner Arbeit waren?

- Entscheidungsgrundlagen für Forschungsmethoden parat haben

- Experten – Auswahlkriterien

- Statistische Tests – warum versprachen welche die besten Ergebnisse

- Welche Erkenntnisse konntest du gewinnen? Welche Auswirkung haben die Erkenntnisse auf die Außenwelt?

- Kritikpunkte an deiner Arbeit / Forschung

Die Diskussion ist bestenfalls ein Gespräch unter Fachexperten (ja, du bist dann auch eine:r). Wenn du die Argumente deiner wichtigsten Journals parat hast, bist du viel tiefer in der Materie und gewappnet für die meisten Fragen. Die restlichen Teile deiner Arbeit solltest du dann einzeln analysieren und auf Oberbegriffsebene notieren.

Halte diese Erkenntnisse auf A5 Karteikarten fest – kein A4, du sollst nicht ins Schwafeln kommen, aber du sollst auch ausreichend Platz haben. Maximal Front und Rückseite nutzen pro einzelnem Bereich. Und in Bullets oder Mindmap – nicht ausgeschrieben.

Auf den Karteikarten sollte mehr Informationen stehen als auf der PowerPoint. Die PowerPoint soll klar und übersichtlich sein. In deinem Vortrag solltest du aber mehr Informationen geben können, als auf der PowerPoint steht. A5 Karteikarten sind hierfür das perfekte Mittelmaß.

Checkliste für den Tag vor dem Kolloquium

Diese kurze Checkliste ist dafür da, dass du sicher sein kannst am nächsten Tag optimal vorbereitet zu sein. So kannst du die wichtigsten Inhalte noch einmal wiederholen, ohne die ganze Arbeit noch einmal lesen zu müssen.

- Du hast dein Outfit bereitgelegt.

- Informationen zum Prüfungsort (wo und wie kommst du dahin – mit Pufferzeit). Wichtig ist auch zu wissen, wann deine Prüfer:innen dich erwarten. Dies kann abweichen von den offiziellen Zeiten. => fragen!

- Du hast die Präsentation auf mindestens zwei Medien in zwei unterschiedlichen Formaten gespeichert (PDF + PPTX).

- Du hast die Karteikarten mit den wichtigsten Inhalten deiner Arbeit

- Karteikarte mit Entscheidungsgrundlagen und Rahmenbedingungen deiner Forschung

- Karteikarte mit Kernpunkten der Theorie und wichtigen Definitionen

- Karteikarte mit deinen wichtigsten Ergebnissen

Vermeide diese Fehler im Kolloquium

⚡️ Zu lange präsentieren

Dabei kann dir eine von drei Dingen passieren:

- Du wirst unterbrochen und kannst deinen Vortrag nicht beenden – negativ für die Note, weil du nicht alles gesagt bekommst.

- Du wirst nicht unterbrochen – aber es wird nichts mehr gewertet, was du gesagt hast. Zusätzlich bekommst du eine Extra-Abwertung, weil du über die Zeit kommst.

- Du präsentierst so toll, dass die Prüfer:innen mehr hören wollen – äh, nein (das sollte, wenn, nur bei der Diskussion passieren).

Wenn du mit der Zeit nicht hinkommst, dann wird auf jeden Fall abgewertet. Es zeigt nämlich, dass du nicht priorisieren kannst und dich nicht ausreichend vorbereitet hast.

⚡️ Zu viele Folien und Textfriedhöfe

Deuten auf schlechte Vorbereitung. Es gibt Vorgaben. Wenn du diese nicht einhältst, wird abgewertet.

⚡️ Jedes Kapitel einzeln vorstellen

Auch dies sagt deinen Prüfer:innen, dass du nicht Prioritäten setzen kannst. Weder deine Thesis noch das Kolloquium wird vor Unwissenden gehalten. Wenn du jedes einzelne Kapitel vorstellst, dann wird auf jeden Fall auch Unwesentliches dabei sein. Deine Prüfer:innen wollen aber deine Sichtweise vom Problem hören und wenn es geht, auch spannend dargestellt.

Prof – Insight zu Textfriedhöfen und wissenschaftlichen Fokussierung

Dass man die Folien so überfrachtet oder in den Folien in einen Besinnungsaufsatz abgleitet. „Was ich schon immer mal zum Thema sagen wollte. Über mein schönstes Urlaubserlebnis.“ Und das hat keinen wissenschaftlichen Wert.

Prof. Dr. Stephan Arens

FOM Frankfurt

⚡️ Präsentation ablesen

Du solltest die Präsentation frei halten können. Wenn du zum Beispiel auf einzelne Prozentzahlen eingehen willst, dann ist das ok. Das könntest du auch gut mit Gestik untermalen. Ablesen aller Folien bedeutet aber, dass du nicht weißt, was auf deinen Folien steht und worum deine Arbeit geht => Abwertung.

⚡️ Keine Diskussion möglich

Die Diskussion ist der wichtigste Teil deines Kolloquiums, für den auch dementsprechende Zeit vorgehalten wird. Du musst in der Lage sein, auf Fragen deiner Prüfer:innen einzugehen. Bist du dazu nicht in der Lage, so ist das eigentliche Ziel des Kolloquiums verfehlt.

🔥 Kolloquium-Tipps für angehende Jurist:innen

Bei den Jurist:innen ist alles etwas genauer als bei anderen Disziplinen. Das gilt auch für das Kolloquium.

Du musst als angehende Jurist:in auf jeden Fall kontrollieren, ob es zwischen Abgabe der Thesis und Kolloquium Gesetzesänderungen, Entscheidungen oder andere wichtige Veröffentlichungen in Bezug auf dein Thesis-Thema gegeben hat. Das Kolloquium in Jura bildet die einzige Ausnahme, bei der neue Inhalte im Kolloquium mit aufgenommen werden müssen.

Prof – Insight zum Rechtsstand zum Zeitpunkt des Kolloquiums

Also das Kolloquium wird bewertet auf der Grundlage des Rechtsstandes zum Zeitpunkt des Kolloquiums. Das heißt, man darf nicht mit den Inhalten seiner Abschlussarbeit, die bis zum Kolloquium auch schon ein paar Wochen her sein kann, aufhören. Sondern man muss anfangen mit einer aktuellen Themenrecherche. Es kann ein wesentliches Urteil gegeben haben, eine Gesetzgebungsinitiative, die die Findings der Abschlussarbeit ändern oder ergänzen.

Prof. Dr. Wolfram Wirbelauer

FOM Frankfurt

Nennst du diese wichtigen Änderungen nicht, so wird auch eine Arbeit, die vielleicht vom Inhalt sonst eigentlich mit einer 1.0 bewertet worden wäre, abgewertet.

MUSS für das Jurist:innen-Kolloquium:

Das Gesetzbuch ist immer dabei. Das Gesetz ist die Grundlage für deine Thesis. Der genaue Wortlaut ist wichtig. Eventuell stellt eine der Prüfer:innen eine Frage, bei der du ebendiesen Wortlaut noch einmal genau nachlesen musst, um darüber diskutieren zu können. Bist du dann nicht in der Lage nachzusehen und das von dir behandelte Problem in der notwendigen Tiefe zu besprechen, dann kannst du dich auf eine Abwertung verlassen.

Prof – Insight zum Gesetzestext

Es wird im Regelfall, zumindest von einem juristischen Prüfer nicht

übel genommen, sondern auch durchaus positiv bewertet, wenn man sagt:

„Interessante Fragestellung. Könnte ich mir diese oder jene Richtung

vorstellen. Aber da muss ich noch mal kurz in das Gesetz schauen. Augenblick.“Viele haben die Gesetze, die sie brauchen, die natürlich in gebundener Form

vorliegen müssen, bei der mündlichen Prüfung gar nicht dabei.

Prof. Dr. Wolfram Wirbelauer

FOM Frankfurt

Ich hoffe, dass du mit all diesen Tipps gut durch dein Kolloquium kommst und du dich optimal vorbereiten konntest. Mit der Zeit wird der Beitrag noch etwas erweitert um Beispiele, damit es besonders anschaulich wird.

Ich wünsche Dir viel Erfolg bei deinem Kolloquium!

Beste Grüße

Patricia

* Die Beiträge auf RockyourStudium sind für dich kostenlos. Die aufwendige Arbeit, wie Interviews, Erhebungen aller Art, Analysen, Zusammenfassungen und Checklisten und auch die Betriebskosten der Seite, finanziere ich durch Affiliate-Links zu von mir empfohlenen Anbietern und Produkten. Wenn du auf einen solchen Link klickst und auf der Zielseite etwas kaufst, bekomme ich vom betreffenden Anbieter oder Online-Shop eine Vermittlerprovision. Es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten oder Nachteile beim Kauf. Du unterstützt damit den Aufbau dieser Seiten, die dir dein Leben im Studium leichter machen sollen.

Falls du diese Seite direkt unterstützen möchtest (ich würde mich freuen!), dann kannst du das über meine Buy me a coffee - Seite machen!

Discussion